2023-09-10 に行われたアマ王将北陸予選を振り返る。

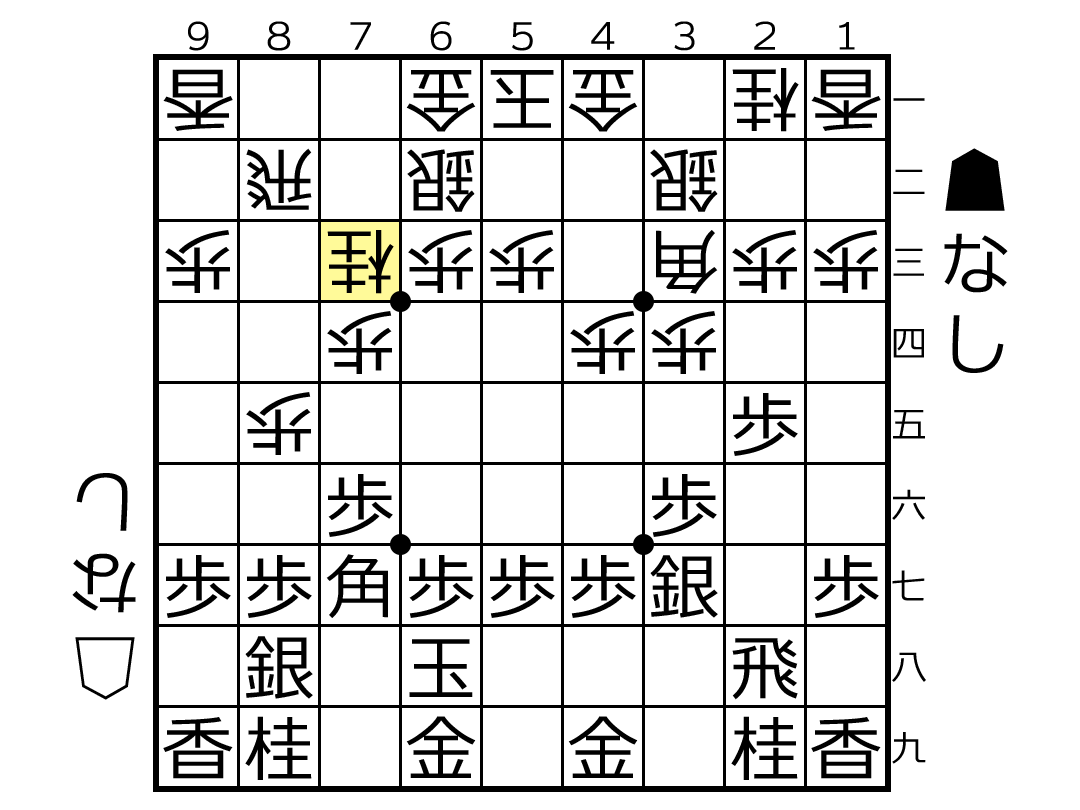

本戦 2 回戦

私が後手。

18 手目

直前に並べていた 2021-02-12 竜王戦 斎藤慎太郎-佐藤和俊 の類型になったため、興味本位で誘導してみたが、☗58金右 でいきなりよく分からなくなった。

先手の仕掛けに対する☖86歩☗同歩☖75歩☗同歩☖65桂の際の☗55角を消す意味で ☖54歩 としたが、持久戦にシフトしたとき形を決めすぎている可能性がある。ほかに☖43銀や☖52金右が見えるが、比較が難しい。いずれも☗35歩への対応を抑える必要がある。対局中に考えることではなかった。

なお水匠に軽く読ませたところ、☖52金右☗78玉☖43金☗46銀☖54金を示した。

大して調べていない作戦を本番でいきなり採用するのは自信過剰でよくなかった。とくに切れ負けでは、興味本位で序盤に時間を使う行為が致命傷になりかねない。

中盤以降は概ねペースを握り続けていたらしく、時間は切迫したものの勝ち。

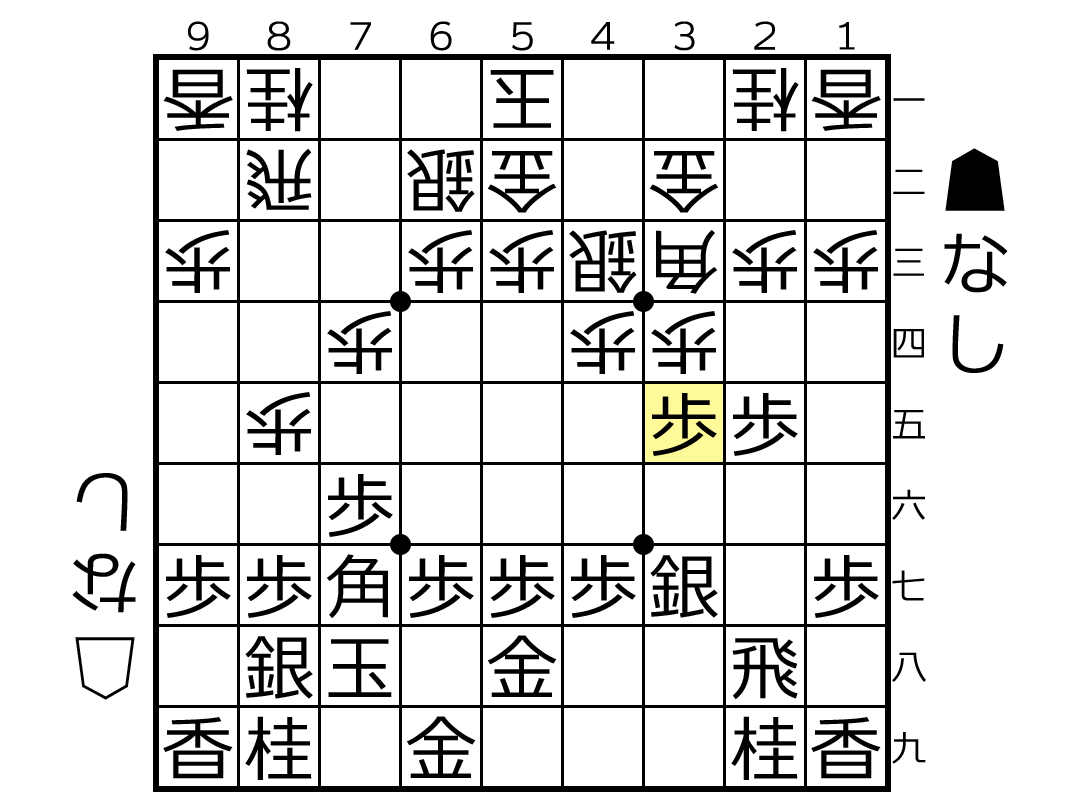

本戦 3 回戦

私が後手。

23 手目

よくある仕掛けで、雁木側は☖54歩型と対応が分かれる。私自身は☖74歩型を試しているところ。

☖35同歩☗26銀☖34銀☗56歩☖75歩☗同歩☖72飛 と進行。部分的には 2019-04-02 棋王戦 渡辺大夢-永瀬拓矢 などで見慣れた対応だが、☗26銀型に対する効果が薄いのか水匠の評価は低い。とはいえ先手側を持って分からないところもあったので、実戦で試してみたかった。

☗75同歩で☗68角も考えられる。一例として、☖76歩☗35銀☖同銀☗34歩☖42角☗35角☖43金右☗46角☖73銀☗74銀☖72銀打…は千日手。また☖86歩☗同歩☖45歩☗35銀☖同銀☗同角☖87歩も経験があり、☗同玉☖86飛なら決まるが、☗同銀☖99角成☗88銀で先手が指せる。途中は互いに選択肢が多い。

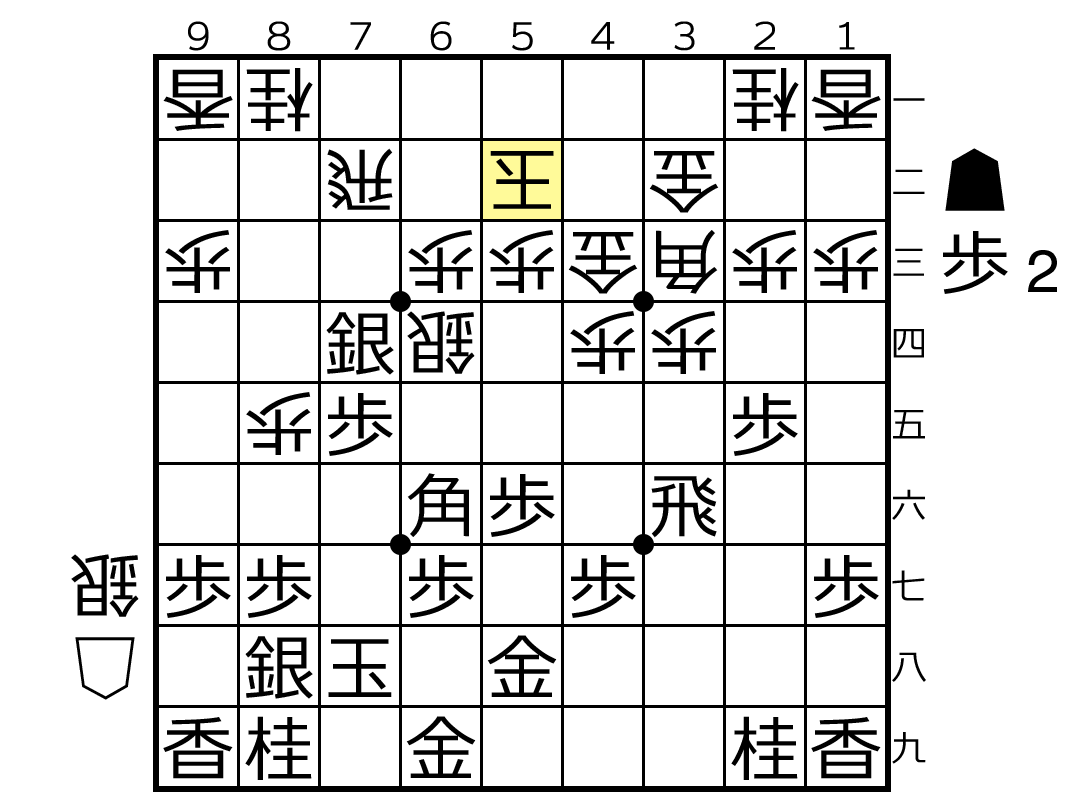

42 手目

ここで☗83銀不成☖71飛☗74歩なら不利だった。普通に進めたにも関わらず不利になっているため、そもそもの構想が破綻していたことになる。

本譜 ☗77銀☖82飛 で互角に戻った(対局中は少しやれるのではと過大評価していた)。

このあと長手数になり、有利な場面もあったが最後は負け。深く考えず手癖で指したり、相手の最善手を考えるのを放棄したりと、全体的に集中を欠いていた。

総括

一般に OTB の切れ負けの終盤は以下の状況が想定される:

- 駒の乱れを直せない

- 最善を追及できない

- ひどい悪手が飛び交う

切れ負けルールの大会は数年ぶりで、想定外に追い込まれたときの覚悟ができていなかった。見苦しい叩きあいを演じるより、平静を装って負けるほうがマシとさえ思った。

これは誤謬である。勝った者がすべて正しい。個々の信念はさておき、実態がそうなっている。まして負けた言い訳に使うべきではない。勝ち方を選びたいというのは、傲慢な考え方である。

私は傲慢な人間で構わない。したがって余裕をもった勝利を追及する。上の回避策として、具体的には以下が考えられる:

- あらかじめ決めた時間配分を遵守する

- e.g. 序:中:終 = 1:2:3

- 序盤はレパートリー範囲内で軽く流す

- 時間資源の前倒しは厳禁。後ろ倒しは積極的に狙う。とにかく終盤に時間を残す

- (有利のとき)優位を拡大するより事故らないことを重視

- 自玉の安定を普段より優先

- 斬り合いの変化は事故るので読みの優先度を下げる

- (不利のとき)即死を回避しつつ敵玉の詰み筋を残す

- etc.

これらを徹底しても叩きあいになるなら、それは相手が強い。相手が強ければ、なりふり構わず勝ちをもぎ取ることにも抵抗はなくなるはずだ。

切れ負け/秒読みの方針をそれぞれ明確にし、意識をスムーズに切り替えられるようにしたい。